|

|

|

|

|

|

Itinerario

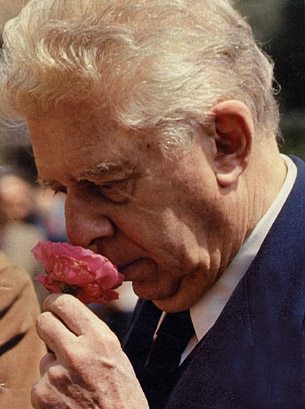

poetico di Montale

di

Emerico Giachery

Montale

stesso invita il lettore a considerare la sua opera poetica "nella sua

totalità", come un organico itinerario di esperienza conoscitiva ed

espressiva scandito in tempi, articolato in successivi sviluppi. Sarà

proficuo seguire il suo consiglio, ripercorrendo in sintesi l'intero

cammino, tenendo conto delle grandi tappe, dei momenti fondamentali.

La Liguria dell'infanzia e della giovinezza (nato a Genova il l2 ottobre

1896, Montale trascorre le prime trenta estati della sua vita nella

vasta villa paterna a Monterosso nelle Cinque Terre) offre alla sua

prima poesia il costitutivo teatro di un paesaggio intenso di grandi

luci estive e di inquieti orizzonti marini: paesaggio, secondo una definizione

dello stesso poeta, "universalissimo". Cioè atto ad evocare universali,

elementari simboli dell'esistenza e della condizione umana, e segnali

di una concezione del mondo maturata in solitudine attraverso assidue

letture di scrittori europei classici e moderni, di testi religiosi

(anche vicini al modernismo) e filosofici (per esempio di Schopenhauer,

di Bergson e specialmente di Boutroux). Montale

stesso invita il lettore a considerare la sua opera poetica "nella sua

totalità", come un organico itinerario di esperienza conoscitiva ed

espressiva scandito in tempi, articolato in successivi sviluppi. Sarà

proficuo seguire il suo consiglio, ripercorrendo in sintesi l'intero

cammino, tenendo conto delle grandi tappe, dei momenti fondamentali.

La Liguria dell'infanzia e della giovinezza (nato a Genova il l2 ottobre

1896, Montale trascorre le prime trenta estati della sua vita nella

vasta villa paterna a Monterosso nelle Cinque Terre) offre alla sua

prima poesia il costitutivo teatro di un paesaggio intenso di grandi

luci estive e di inquieti orizzonti marini: paesaggio, secondo una definizione

dello stesso poeta, "universalissimo". Cioè atto ad evocare universali,

elementari simboli dell'esistenza e della condizione umana, e segnali

di una concezione del mondo maturata in solitudine attraverso assidue

letture di scrittori europei classici e moderni, di testi religiosi

(anche vicini al modernismo) e filosofici (per esempio di Schopenhauer,

di Bergson e specialmente di Boutroux).

Pienamente immerso nel paesaggio ligure, e in gran parte "all'aria aperta"

e accompagnato dal "delirio del mare", segnato ma non sopraffatto da

un intimo rovello filosofico, il suo libro iniziale, Ossi di seppia,

è già un capolavoro, uno dei libri-chiave del Novecento poetico. Apparve

in prima edizione nel 1925, in seconda edizione accresciuta di alcune

importanti poesie, nel 1928.Al 1916 risale la prima redazione del testo

più antico della raccolta, che comincia coi versi famosi "Meriggiare

pallido e assorto / presso un rovente muro d'orto", già portatori di

alcuni segni-simboli fondamentali del libro (come l'ora meridiana, il

muro, l'orto), e che si conclude non meno significativamente: "E andando

nel sole che abbaglia / sentire con triste meraviglia / com'è tutta

la vita e il suo travaglio / in questo seguitare una muraglia /che ha

in cima cocci aguzzi di bottiglia". (Si noti l'asprezza anche fonica

dell'immagine finale, inserita nella tonalità caratteristica della cosiddetta

"linea ligure" della poesia italiana del Novecento). Il senso angoscioso

di una chiusura e costrizione esistenziale (il muro, appunto, che compare

in diversi testi, la "rete che ci stringe", la "ferrea catena della

necessità", la "catena che ci lega", la "giostra d'ore troppo uguali"

della ripetizione banale) domina l'immaginario del primo libro. Vi si

oppone la ricerca di sperati spiragli di libertà e di vita autentica:

la "maglia rotta" nella rete, "l'anello che non tiene", la "lima che

sega" la catena, l'inaspettato prodigio che salva (il "miracolo laico"),

di cui è portatrice o nunzia l'immagine femminile, che assumerà nei

due libri seguenti la fondamentale funzione di una moderna e laica Beatrice.

Laica, non però disancorata dalla dimensione del sacro e dell'oltre.

Nella

seconda edizione di Ossi di seppia compare un testo- chiave, Arsenio,

in cui il poeta condensa gli elementi che caratterizzano il "personaggio

che dice io" in questo primo libro. Arsenio, in parte alter ego di Montale

(non certo per caso in rima con Eugenio), reincarna il tipico eroe negativo,

o antieroe, romantico o decadente, da René di Chateaubriand all'"inetto"

di Svevo, del quale proprio in quegli anni Montale scopriva e proclamava,

primo forse tra gli italiani, la grandezza. Arsenio è incapace di vivere,

la sua tantalica sete di uscire dalla banalità, di aprirsi alla vita

autentica cade nel vuoto. Il secondo libro, Le occasioni, esce in prima

edizione in un anno funesto per il destino d'Europa, il 1939.Presagi

dell'immane tragedia, non tanto espliciti quanto di "atmosfera", si

potrebbero reperire in alcune delle splendide poesie conclusive, senza

però dimenticare che una certa vocazione "apocalittica" è presente anche

altrove . Primo nucleo del libro è la raccoltina La casa dei doganieri

e altri versi, in cui ancora compare il motivo del "varco". Nel cuore

del libro troviamo i Mottetti, piccolo canzoniere d'amore profondamente

originale e moderno, incentrato nel tema della lontananza, dell'assenza.

Un critico che di Montale fu commilitone e amico, Sergio Solmi, per

far meglio capire il passaggio dal primo libro al secondo, dall'autobiografismo

"universalistico", "esemplare" della giovinezza alla dimensione di un

destino personale, carico di segreto, ombre, reticenze, proprio della

maturità ricorre a una pertinente citazione da Rilke: "più andiamo lontano,

e più personale, più unica si fa la vita". Anche il paesaggio muta dopo

che il poeta si trasferisce a Firenze: non più la dismisura irrequieta

del mare di Liguria, ma la misura "umanistica" delle armoniose colline,

peraltro molto raramente presenti nella pagina, nella quale invece di

solito compaiono paesaggi quasi casuali, spesso colti di scorcio, con

immagini fulminee: "figure d'album d'un involontario turista smarrito

quaggiù, intento a cogliervi il momentaneo geroglifico del suo transito

terrestre". Così Solmi, il quale continua: "Quei paesaggi sono l'affiorare

della complessa architettura di un destino di cui indoviniamo un'arcata

mozza, un tronco, un frammento, di colpo illuminati come da una lanterna

cieca in una cripta". Queste parole possono giovare a intendere la poetica

di Montale al tempo delle Occasioni, la sua ricerca di una poesia simile

(a detta dello stesso poeta) "a un frutto che dovesse contenere i suoi

motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli. Ammesso che in

arte esista una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l'occasione

e l'opera-oggetto bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione-spinta.

Un modo nuovo, non parnassiano, di immergere il lettore in medias res,

un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi". Nella

seconda edizione di Ossi di seppia compare un testo- chiave, Arsenio,

in cui il poeta condensa gli elementi che caratterizzano il "personaggio

che dice io" in questo primo libro. Arsenio, in parte alter ego di Montale

(non certo per caso in rima con Eugenio), reincarna il tipico eroe negativo,

o antieroe, romantico o decadente, da René di Chateaubriand all'"inetto"

di Svevo, del quale proprio in quegli anni Montale scopriva e proclamava,

primo forse tra gli italiani, la grandezza. Arsenio è incapace di vivere,

la sua tantalica sete di uscire dalla banalità, di aprirsi alla vita

autentica cade nel vuoto. Il secondo libro, Le occasioni, esce in prima

edizione in un anno funesto per il destino d'Europa, il 1939.Presagi

dell'immane tragedia, non tanto espliciti quanto di "atmosfera", si

potrebbero reperire in alcune delle splendide poesie conclusive, senza

però dimenticare che una certa vocazione "apocalittica" è presente anche

altrove . Primo nucleo del libro è la raccoltina La casa dei doganieri

e altri versi, in cui ancora compare il motivo del "varco". Nel cuore

del libro troviamo i Mottetti, piccolo canzoniere d'amore profondamente

originale e moderno, incentrato nel tema della lontananza, dell'assenza.

Un critico che di Montale fu commilitone e amico, Sergio Solmi, per

far meglio capire il passaggio dal primo libro al secondo, dall'autobiografismo

"universalistico", "esemplare" della giovinezza alla dimensione di un

destino personale, carico di segreto, ombre, reticenze, proprio della

maturità ricorre a una pertinente citazione da Rilke: "più andiamo lontano,

e più personale, più unica si fa la vita". Anche il paesaggio muta dopo

che il poeta si trasferisce a Firenze: non più la dismisura irrequieta

del mare di Liguria, ma la misura "umanistica" delle armoniose colline,

peraltro molto raramente presenti nella pagina, nella quale invece di

solito compaiono paesaggi quasi casuali, spesso colti di scorcio, con

immagini fulminee: "figure d'album d'un involontario turista smarrito

quaggiù, intento a cogliervi il momentaneo geroglifico del suo transito

terrestre". Così Solmi, il quale continua: "Quei paesaggi sono l'affiorare

della complessa architettura di un destino di cui indoviniamo un'arcata

mozza, un tronco, un frammento, di colpo illuminati come da una lanterna

cieca in una cripta". Queste parole possono giovare a intendere la poetica

di Montale al tempo delle Occasioni, la sua ricerca di una poesia simile

(a detta dello stesso poeta) "a un frutto che dovesse contenere i suoi

motivi senza rivelarli, o meglio senza spiattellarli. Ammesso che in

arte esista una bilancia tra il di fuori e il di dentro, tra l'occasione

e l'opera-oggetto bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione-spinta.

Un modo nuovo, non parnassiano, di immergere il lettore in medias res,

un totale assorbimento delle intenzioni nei risultati oggettivi".

Come Arsenio, secondo Montale, rappresenta una cerniera tra il primo

e il secondo libro, così Nuove stanze, del '39, può considerarsi una

cerniera tra Le occasioni e Finisterre, primo nucleo del terzo libro,

La bufera e altro (1956), forse il più alto e certo il prediletto dal

poeta, ma scarsamente compreso al suo apparire. In Nuove stanze l'atmosfera

della guerra ormai alle porte è molto più esplicita che altrove, ed

è significativo che si apra una finestra "non vista", e nella sfera

del privato, rappresentata dal chiuso di una stanza, penetri minacciosa,

allarmante, la Storia, la "tregenda" di un destino comune. Finisterre

(quasi finis terrae come finis Europae, minacciata fine di una certa

Europa umanistica e illuminata) esce in prima edizione a Lugano in piena

guerra, come "un'appendice alle Occasioni, per gli amici che non vorrebbero

fermarsi e far punto a quel libro". E ancora: "Le Occasioni erano un'arancia,

o meglio un limone a cui mancava uno spicchio: non proprio quello della

poesia pura nel senso che ho indicato prima [ossia non come gioco di

suggestioni sonore ma come nascondimento dell'occasione- spinta], ma

in quello del pedale, della musica profonda e della contemplazione.

Ho completato il mio lavoro con le poesie di Finisterre, che rappresentano

la mia esperienza, diciamo così, petrarchesca. Ho proiettato la Sevaggia

o la Mandetta o la Delia dei Mottetti sullo sfondo di una guerra cosmica

e terrestre, senza scopo e senza ragione, e mi sono affidato a lei,

donna o nube, angelo o procellaria.[...] Si tratta di poche poesie,

nate nell'incubo degli annì40-42,forse le più libere che io abbia

mai scritto". A proposito del titolo del terzo libro, Montale scrive:

"La bufera è la guerra, in ispecie quella guerra dopo quella dittatura;

ma è anche guerra cosmica, di sempre e di tutti". Su quell'anche sottolineato

da Montale, e che compare in altre significative pagine di autocommento,

è opportuno soffermarsi perché offre una chiave di lettura, rimanda

al cuore di una poetica, che vuol conservare la ricchezza di sensi e

di piani, la natura aperta della parola lirica. Oltre a continuare l'esplorazione

di immagini del mondo e dell'esistenza colte nella "eternità d'istante"

di una "luce di lampo", il terzo libro sviluppa con ammirevoli esiti

il tema della memoria, già felicemente presente nel grande notturno

di Vecchi versi che apriva Le occasioni. Sullo sfondo disumano di una

guerra totale, l'amorevole pietas per le memorie personali e familiari

può rappresentare un'intatta isola di squisita umanità. Una poesia che

tende, sia pure in modo indiretto, a fondare una città dell'uomo come

luogo di civiltà spirituale, di misura umana, di aristocratica elettezza,

di rifiuto della banalità, trova nel personaggio femminile adombrato

sotto il nome di Clizia (oceanina amata da Apollo e trasformata in girasole,

creatura fedele e solare) un centro di irradiazione, un vivo ed intenso

emblema. (Nella Bufera compare anche un personaggio femminile non angelicato,

denominato la Volpe, al centro della sezione intitolata Madrigali privati).

L'ultimo Montale segna una netta svolta nel cammino. Nel l971 appare

Satura (di cui alcune parti erano state pubblicate in anni precedenti).Nel

1973, Diario del '71 e del '72. Nel l977, Quaderno di quattro anni.

Nel 198l, anno della sua morte (avvenuta a Milano il 12 settembre),

vedono la luce Altri versi e poesie disperse. Non va dimenticato, anche

se questo ragguaglio concerne soltanto l'opera poetica, che Montale

ci ha lasciato un'imponente opera in prosa (ora raccolta in quattro

grossi volumi dei "Meridiani" di Mondadori),che comprende i finissimi

racconti di Farfalla di Dinard, le felici prose di viaggio intitolate

Fuori di casa, scritti saggistici, di critica letteraria, musicale e

di costume, che documentano la lunga e assidua attività di giornalista.

Nell'insieme dell'opera in versi di Montale successiva alla Bufera gli

studiosi hanno tentato di operare distinzioni (un posto a parte occupa

in Satura la serie degli Xenia, affettuoso colloquio, fondato sulle

dimesse e tenere rievocazioni del quotidiano, con la moglie morta).

Ma

resta possibile considerare quella produzione piuttosto ampia, e ricca

di varianti più di quanto si possa immaginare, come un tutto relativamente

omogeneo con alcuni punti di forza. La tensione lirica è ora o totalmente

assente o dissimulata con abilità: il poeta ama ora mostrarsi "in pigiama",

abitare "a pianterreno", abbandonare la pittura di cavalletto per un'"arte

povera", frequentare e lasciar intravedere il "retrobottega" . Egli

stesso ci dice: "ho scritto un solo libro, di cui prima ho dato il recto,

ora do il verso". Materia di scrittura sono molto spesso spunti di cronaca

e di polemica, avvii riflessivi o discorsivi anche minimi. Il linguaggio

è prosastico, trito, spesso volutamente sciatto, ma in realtà per lo

più frutto di notevole, sorniona scaltrezza espressiva. Frequente la

riduzione autoparodica di trascorsi e sintomatici momenti "alti" della

propria poesia, il condimento dell'humour, il gioco col significante,

quasi a suggerire il senso di una disincantata saggezza: "La mia Musa

è lontana: si direbbe / (è il pensiero dei più) che mai sia esistita.

/ Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a

malapena su una scacchiera di viti". Ed ecco la conclusione: "La mia

Musa ha lasciato da tempo un ripostiglio / di sartoria teatrale; ed

era d'alto bordo / chi di lei si vestiva. Un giorno fu riempita / di

me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica / e con quella dirige un

suo quartetto / di cannucce. È la sola musica che sopporto".

Non è possibile concludere questo rapido e compendioso itinerario della

poesia di Montale tralasciando di parlare del discusso Diario postumo,

che nel volume apparso (con apparato critico di Rosanna Bettarini )

nella mondadoriana collana "I classici dello Specchio" per il centenario

della nascita del poeta comprende ottantaquattro poesie inedite. Questo

singolare libro (del quale recentemente Dante Isella, in polemica con

gli altri studiosi, ha messo in dubbio l'autenticità) è stato voluto

dall'autore vivo e operante, che ha affidato i testi, a condizione però

che fossero pubblicati post mortem, alle cure della poetessa Annalisa

Cima. Le date di composizione di essi vanno dal 1969 al 1979.Il tono,

pacatamente colloquiale, non è molto diverso da quello dominante in

tutto l'"ultimo" Montale, anche se le frequenti autocitazioni di antichi

segni non sembrano quasi mai caratterizzate da intenti di riduzione

parodica. Vi è diffuso un clima di affettuosa amicizia che trasforma

il libro in un ideale falansterio di amici animato dall'armoniosa presenza

femminile di Annalisa che ne è il centro. Così il poeta ha voluto, in

modo davvero inaspettato e tutt'altro che convenzionale e accademico,

rinverdire, dal mistero dell'Oltrevita, la sua sorridente presenza tra

amici e lettori. "Nell'aldilà mi voglio divertire": così suona un verso

del libro volutamente postumo. Ma

resta possibile considerare quella produzione piuttosto ampia, e ricca

di varianti più di quanto si possa immaginare, come un tutto relativamente

omogeneo con alcuni punti di forza. La tensione lirica è ora o totalmente

assente o dissimulata con abilità: il poeta ama ora mostrarsi "in pigiama",

abitare "a pianterreno", abbandonare la pittura di cavalletto per un'"arte

povera", frequentare e lasciar intravedere il "retrobottega" . Egli

stesso ci dice: "ho scritto un solo libro, di cui prima ho dato il recto,

ora do il verso". Materia di scrittura sono molto spesso spunti di cronaca

e di polemica, avvii riflessivi o discorsivi anche minimi. Il linguaggio

è prosastico, trito, spesso volutamente sciatto, ma in realtà per lo

più frutto di notevole, sorniona scaltrezza espressiva. Frequente la

riduzione autoparodica di trascorsi e sintomatici momenti "alti" della

propria poesia, il condimento dell'humour, il gioco col significante,

quasi a suggerire il senso di una disincantata saggezza: "La mia Musa

è lontana: si direbbe / (è il pensiero dei più) che mai sia esistita.

/ Se pure una ne fu, indossa i panni dello spaventacchio / alzato a

malapena su una scacchiera di viti". Ed ecco la conclusione: "La mia

Musa ha lasciato da tempo un ripostiglio / di sartoria teatrale; ed

era d'alto bordo / chi di lei si vestiva. Un giorno fu riempita / di

me e ne andò fiera. Ora ha ancora una manica / e con quella dirige un

suo quartetto / di cannucce. È la sola musica che sopporto".

Non è possibile concludere questo rapido e compendioso itinerario della

poesia di Montale tralasciando di parlare del discusso Diario postumo,

che nel volume apparso (con apparato critico di Rosanna Bettarini )

nella mondadoriana collana "I classici dello Specchio" per il centenario

della nascita del poeta comprende ottantaquattro poesie inedite. Questo

singolare libro (del quale recentemente Dante Isella, in polemica con

gli altri studiosi, ha messo in dubbio l'autenticità) è stato voluto

dall'autore vivo e operante, che ha affidato i testi, a condizione però

che fossero pubblicati post mortem, alle cure della poetessa Annalisa

Cima. Le date di composizione di essi vanno dal 1969 al 1979.Il tono,

pacatamente colloquiale, non è molto diverso da quello dominante in

tutto l'"ultimo" Montale, anche se le frequenti autocitazioni di antichi

segni non sembrano quasi mai caratterizzate da intenti di riduzione

parodica. Vi è diffuso un clima di affettuosa amicizia che trasforma

il libro in un ideale falansterio di amici animato dall'armoniosa presenza

femminile di Annalisa che ne è il centro. Così il poeta ha voluto, in

modo davvero inaspettato e tutt'altro che convenzionale e accademico,

rinverdire, dal mistero dell'Oltrevita, la sua sorridente presenza tra

amici e lettori. "Nell'aldilà mi voglio divertire": così suona un verso

del libro volutamente postumo.

(© 1995 Copyright Sun.Moon.Lake@agora.stm.it)

|

|